13907982125

13907982125

发布时间:2020-07-19 点击数:370

![]()

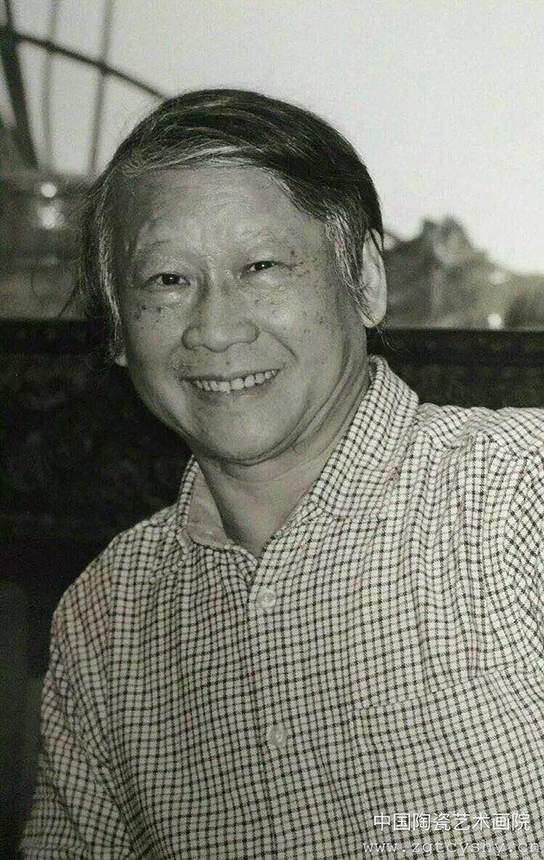

柯和根

1981年毕业于景德镇陶瓷学院

景德镇当色釉创作之思考

柯和根

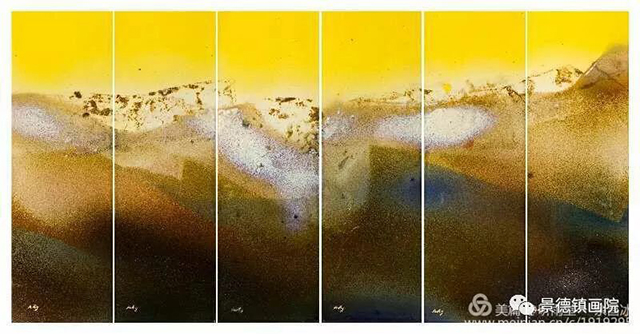

近几年,景德镇高温色釉的研究与创作陡然升温,很快引起多方关注。本土与外来艺术家共同参与了对色釉的探索,呈现多元开放态势,色釉作品的创作方式更是五花八门,杂乱分成。探索与模仿,创新与守成,在此形成强烈碰撞。观景德镇高温色釉之创作,可归为如下几种状态。

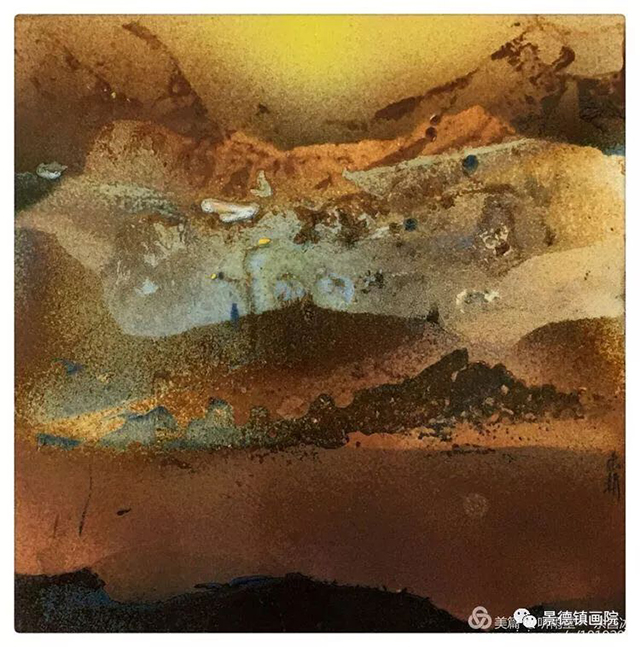

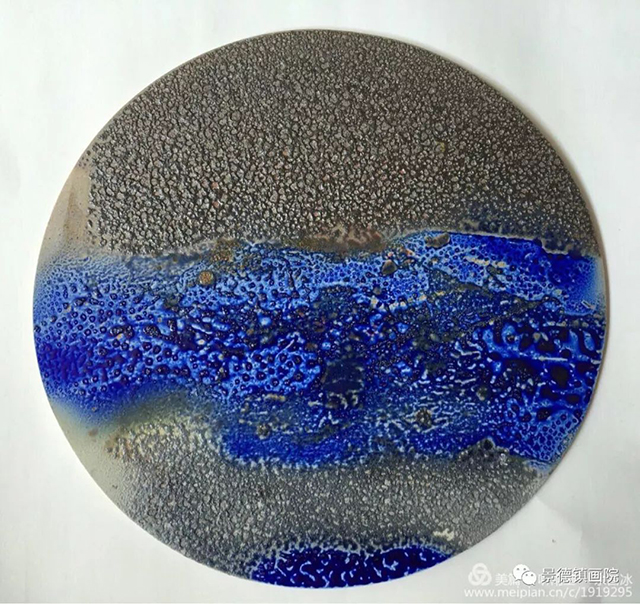

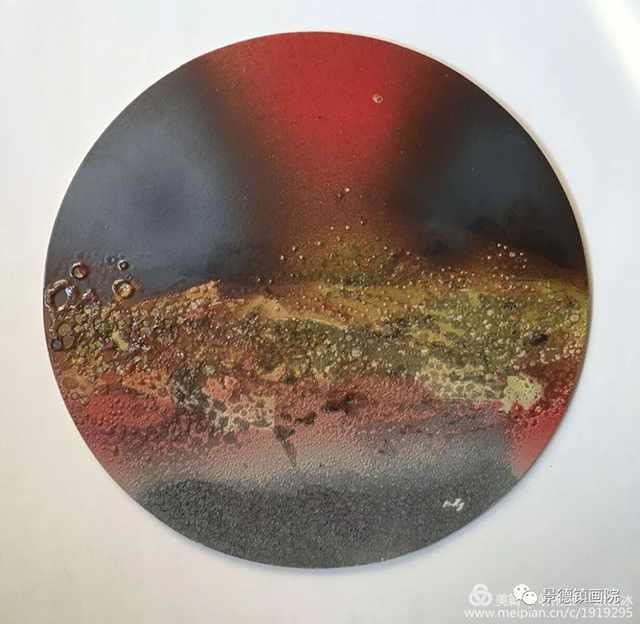

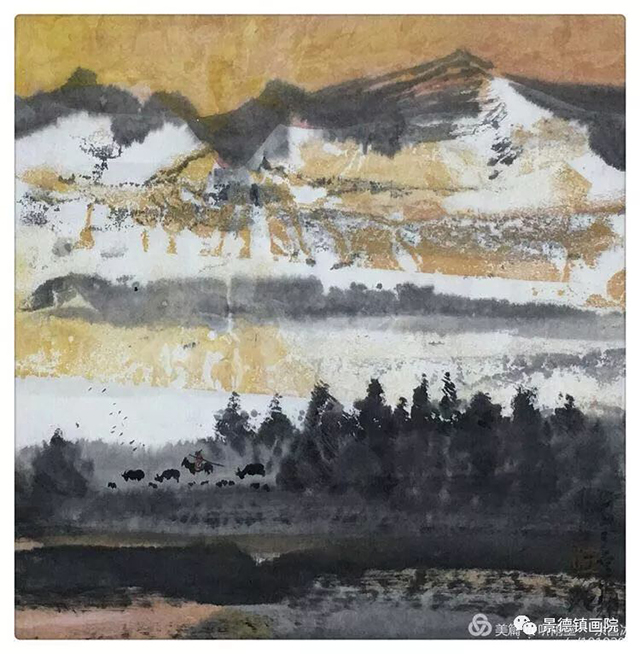

《日落余晖》 40×40cm

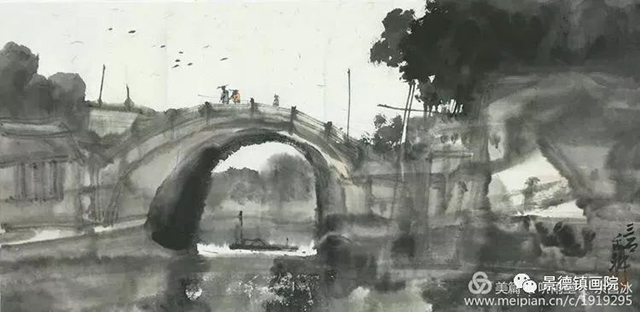

一、各画种的介入

在色釉的创作中,以中国画为创作参照物的方式大行其道,借助中国画的构图、笔法,杂入色釉为媒介的制作,改变与不同的是材质的转换,显然缺乏对色釉本体的尊重,缺乏色釉的意外惊喜。而以油画、版画,水粉画及水彩画等画种为媒介手段,同样存在参照转换,只是材质的改变,诸如颜色釉国画,颜色釉油画等不一而足的画种转换,那么,色釉自身的优点也仅局限于各类画种的再复制。此类色釉创作方式必是误区,无法企及色釉本体层次表达,缺少原创精神。

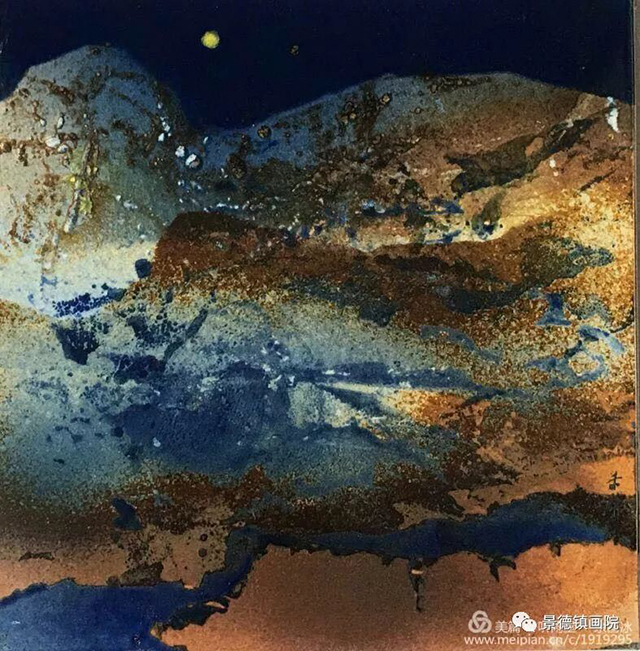

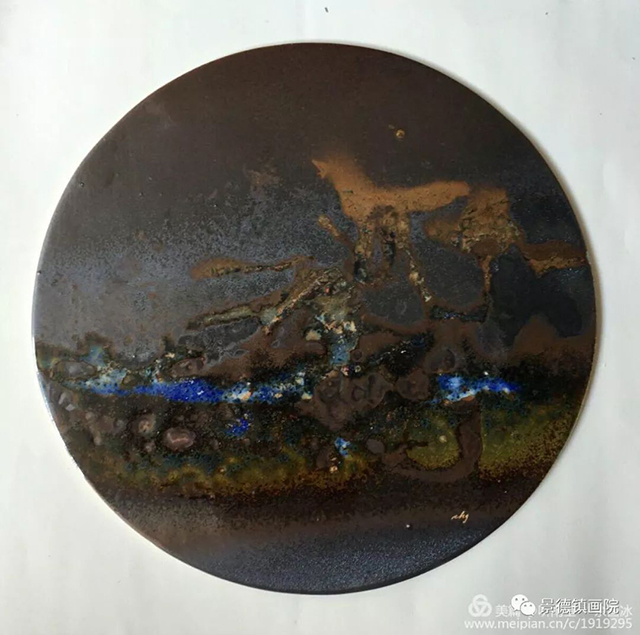

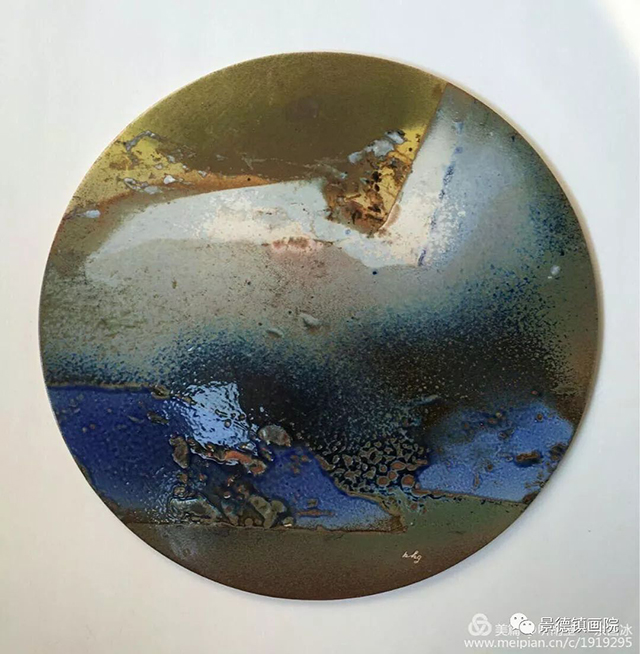

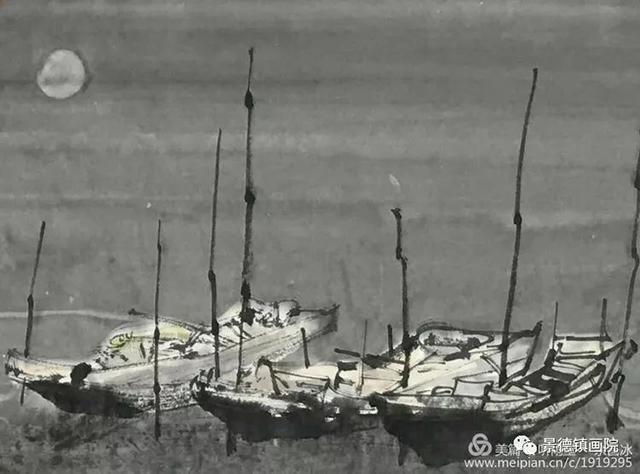

《长江源头上空的明月》 40×40cm

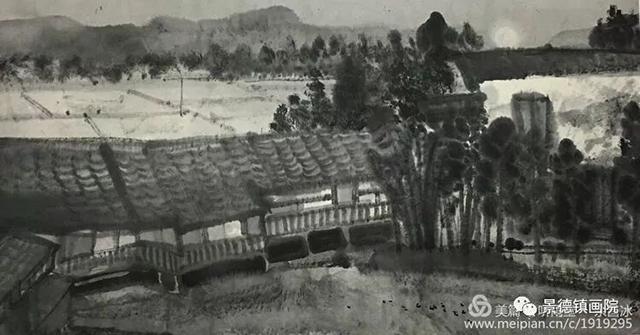

二、摄影图片的再现

以摄影图片为图式,不遗余力地去刻意模仿自然的真实,强调光与影、借助陶瓷媒介的可塑方式,塑型造影,可谓极尽刻画、塑造之能事。此类制作手段也缺乏艺术家的心理思维过程,以寻找图式为参照物模仿再现,充其量只是摄影图片的不同材质表述而已。因此,创作应更看重从生活中摄取感受。既然以雪山、大海、乡村、田野、夕阳、建筑等为主题,为何不在此基础上融入对自然的理解,而加以抒发,这种源于生活而高于生活的方式才是创作核心。

如今,在景德镇能够看到许多以照片为参照物的色釉创作,这些作品从艺术来说,是一种缺乏自我再现的方式。在这条路上走下去,能的只是对自然的刻意模仿和技术的,区别是精致与粗糙,它除技术的差异外,是永远不可能有学术活力与。

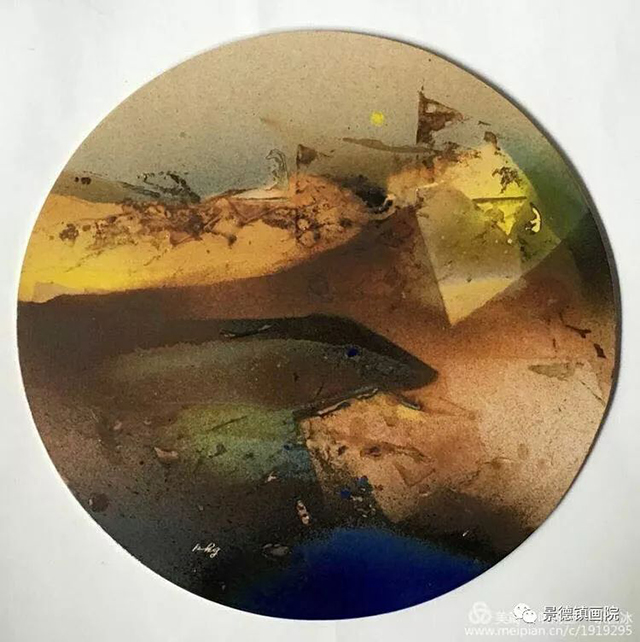

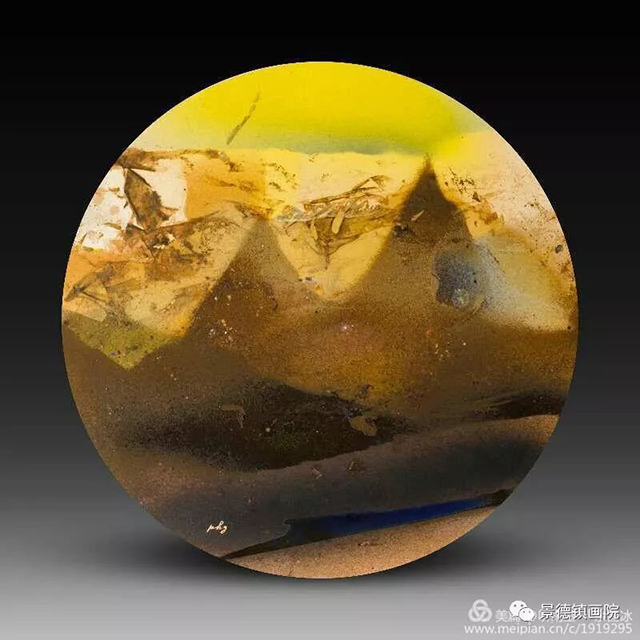

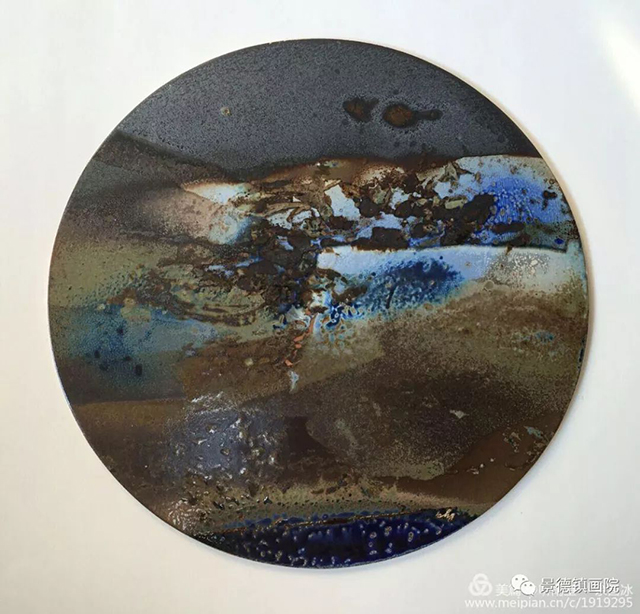

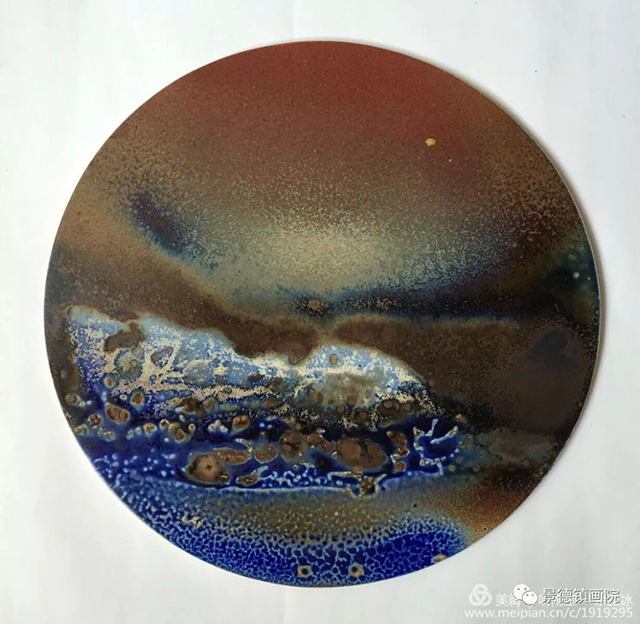

《玉龙雪山落日》 直径60cm

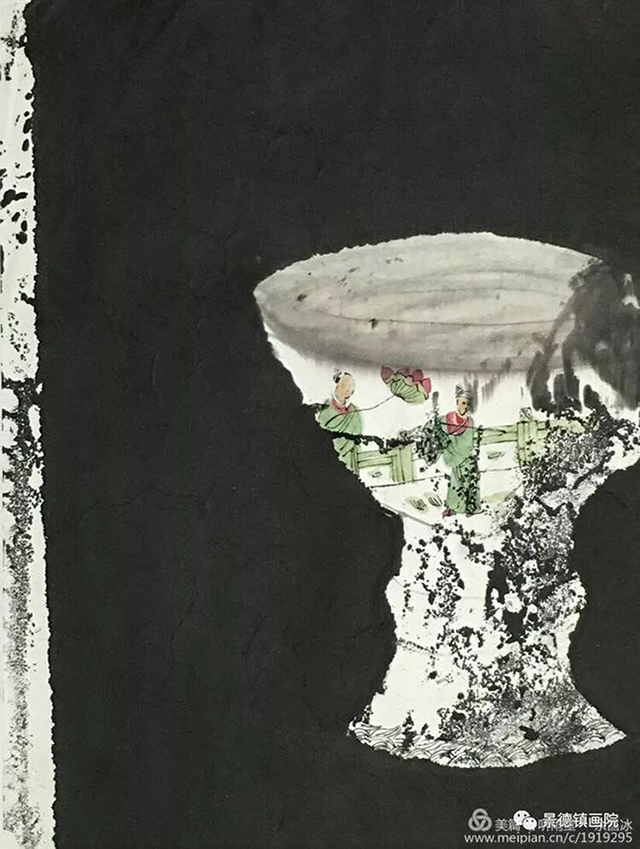

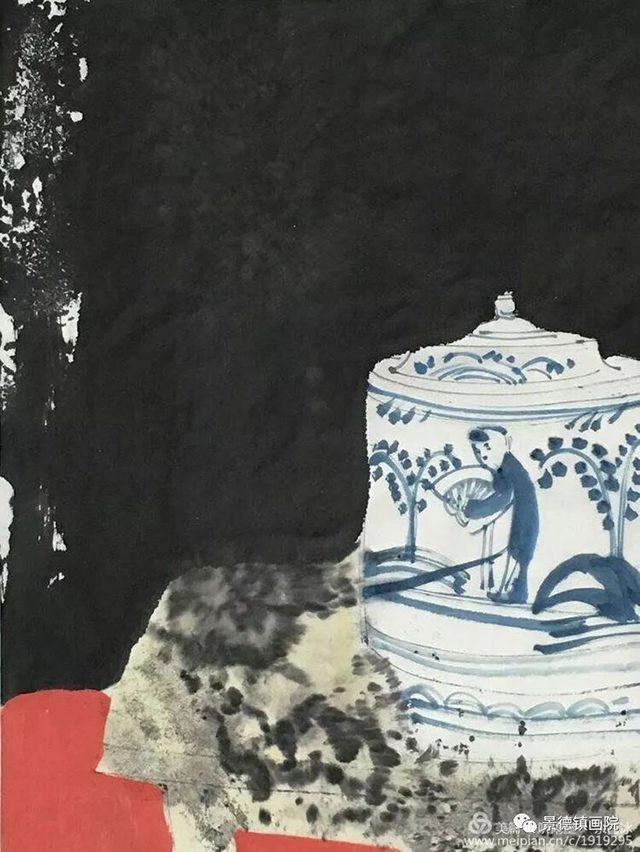

三、陶瓷创作中各种类间的融合

在色釉创作中,粉彩、新彩、斗彩、五彩及其他工艺手段对色釉的融入也逐渐成为常态。许多艺术家借助色釉气氛渲染优势,巧妙利用变化万千的色釉效果,辅助于各种形态,同样也是各种画种的延伸,如果能结合的巧妙,还是可行的,但画家格调的高低,境界的表达也完全可以在作品中获得体现。

成功者,融合;失败者,画蛇添足,杂乱无章。如何获得融合,艺术家的个人修养就显得尤为重要了。

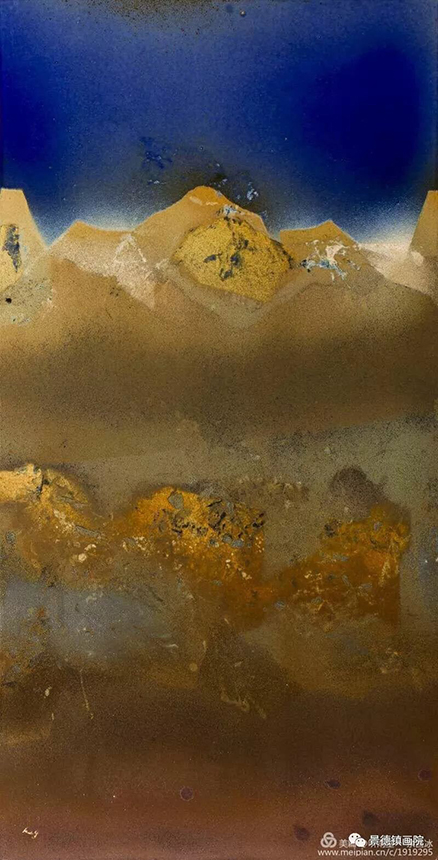

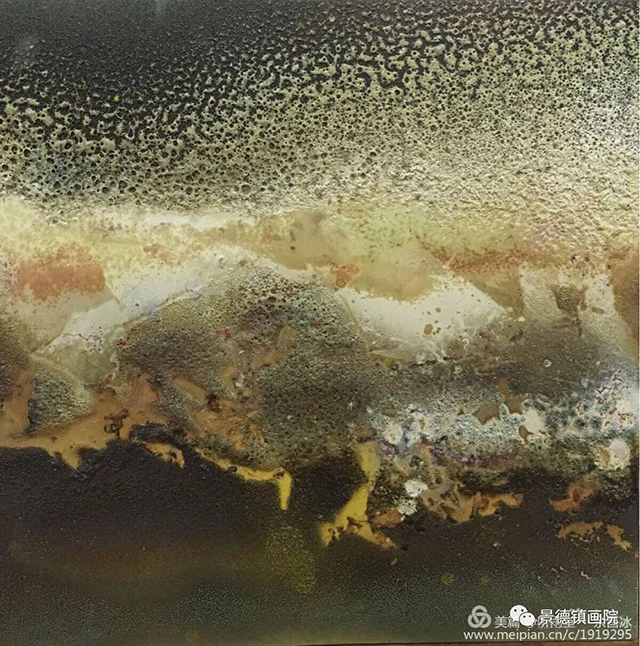

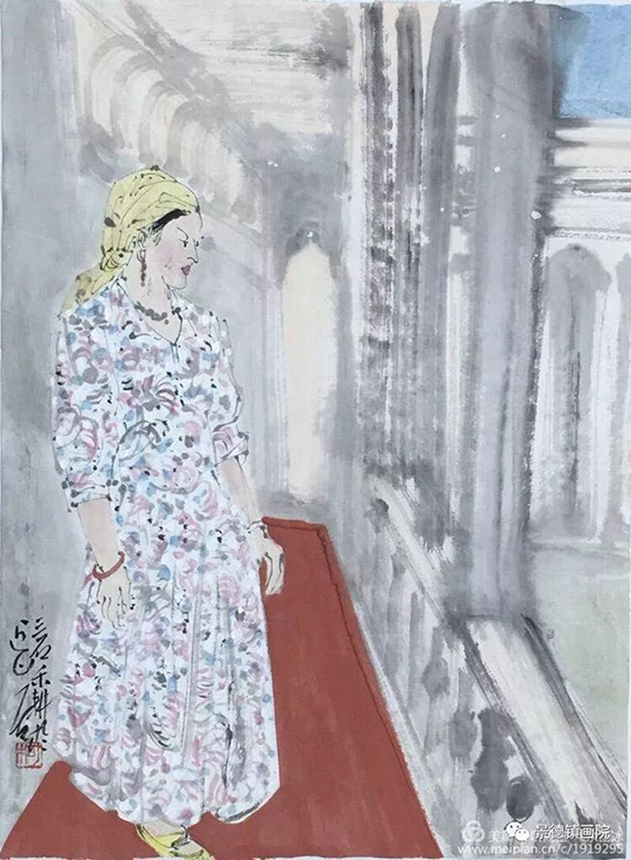

《帕米尔高原的深秋》 112×56cm

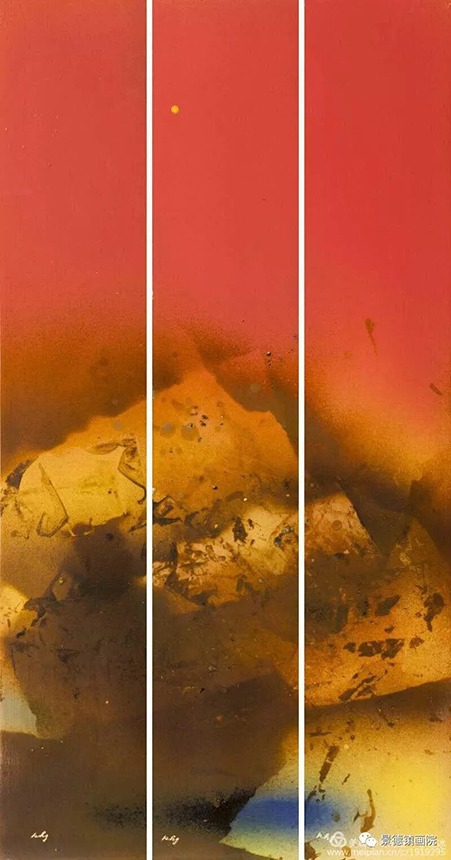

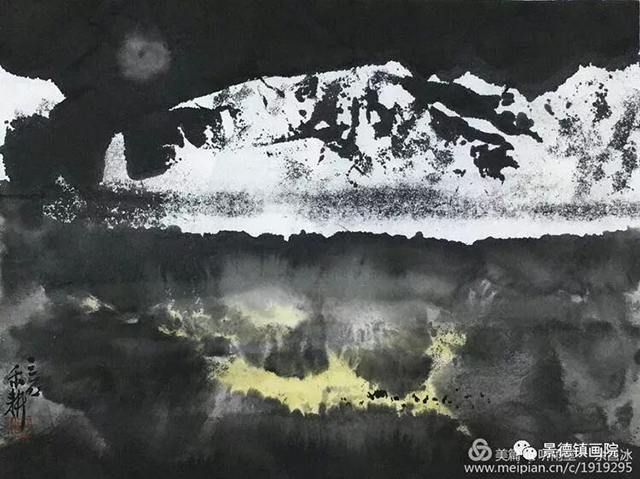

四、抽象与意象之表达

以艺术家自身的修养、气度、境界和眼光为学术的艺术探索,这类艺术家追求真正的心灵表达,借助色釉的方式表达情感的宣泄,也在色釉创作中占有一席之地。

这种不以模仿为能事的往往气象恢弘,格调高尚,震人心魄。这种以自然、宇宙为叙事表达的方式,结合色釉的神奇就得到了一种出人意料的效果,往往使观者以不同的解读方式融入作品之中,其境象犹如苍穹之深邃,星翰之璀璨,天际之奔云,波涛之汹涌,云海之变化;如高山流韵,大山之巍峨,江水之奔腾,溪水潺潺等自然奇观均能在作品中获得体现。这些自然奇观经作者理解,从微观或宏观的角度切入,再用色釉的方式加以表达,这种表达恰如其分地展示了艺术家的艺术功力和学术。

因此,色釉工艺与创作技术是支持意境与学术获得成功,只有融合才能使色釉的表达得到新的。

《鸿运当头》 112×56cm

《唐古拉山初》 直径53cm

《冈底斯山脉红日》 112×56cm

《梅里雪山之夜》 112×56cm

《纳木错湖边的雪》 直径53cm

《月上羊卓雍错》 直径53cm

巜海螺沟雪后》直径53cm

《红河谷》 80×80cm

《雪飘雅屠藏布江河谷》 80×80cm

《春吹绿唐古拉山口》 80×80cm

《北国晴雪》 112×56cm

《昆仑冰川暮色》 直径53cm

《藏北冬日》 直径53cm

《火焰山夕日》 直径53cm

《梅里雪山冰川》 直径53cm

《河谷融雪》 直径53cm

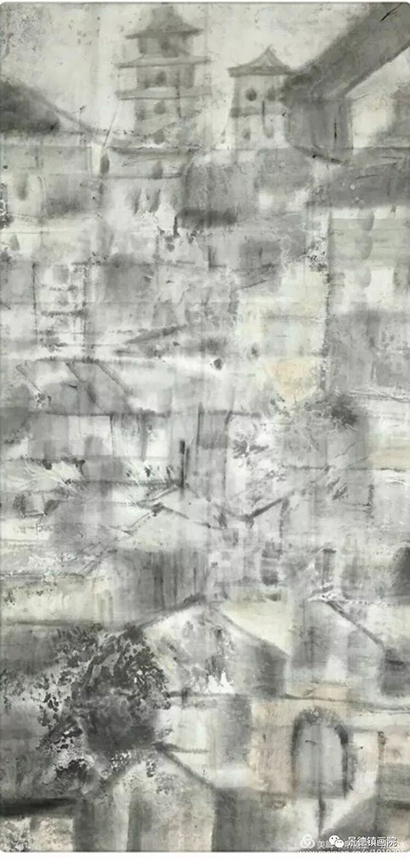

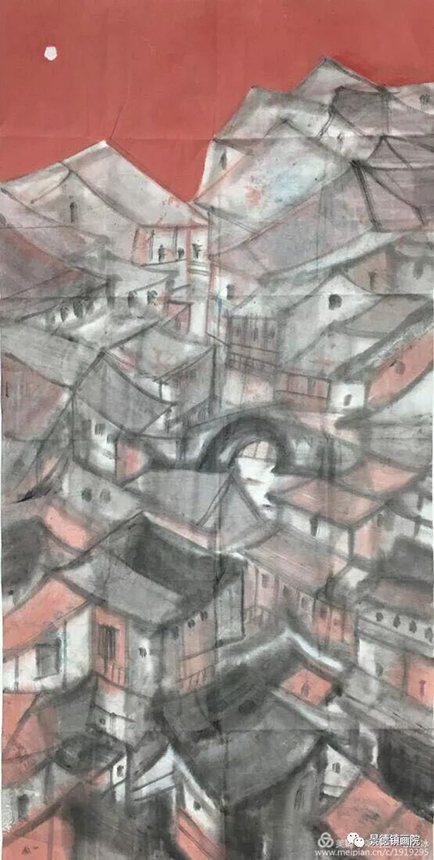

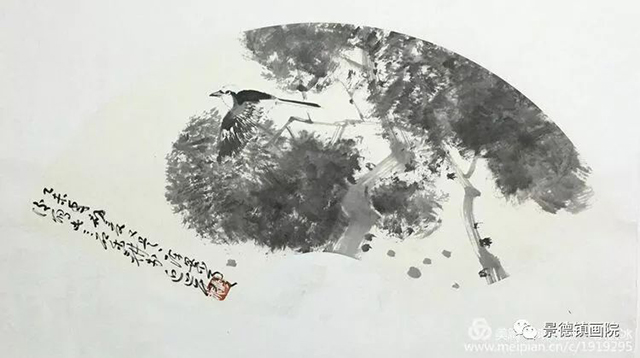

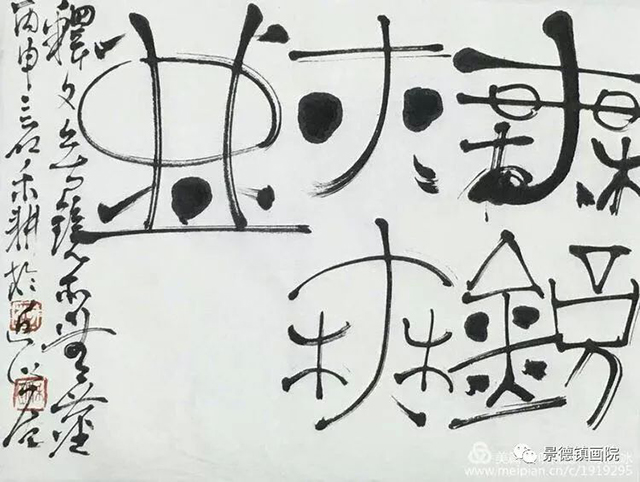

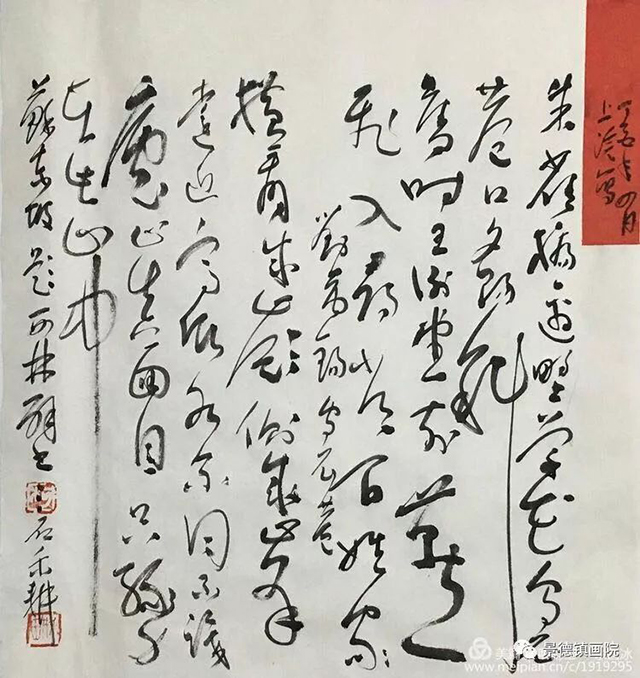

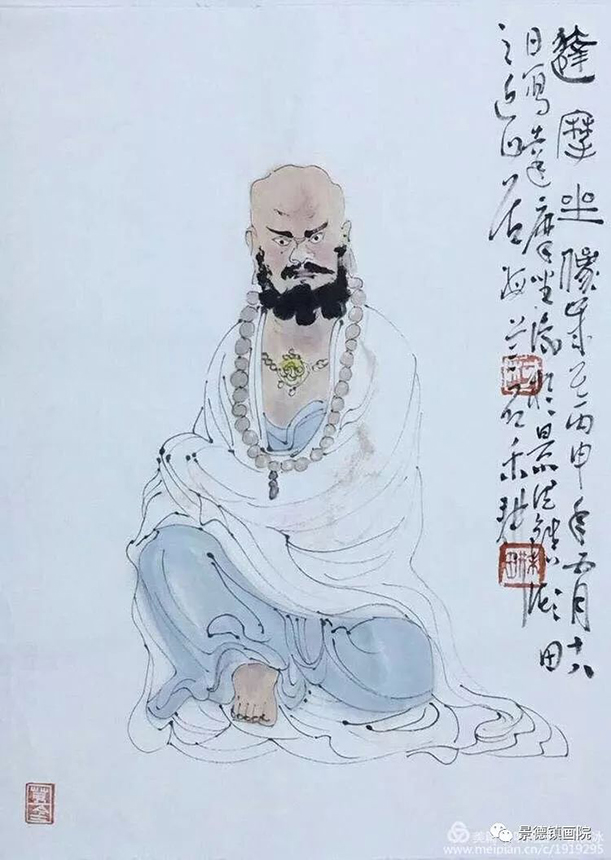

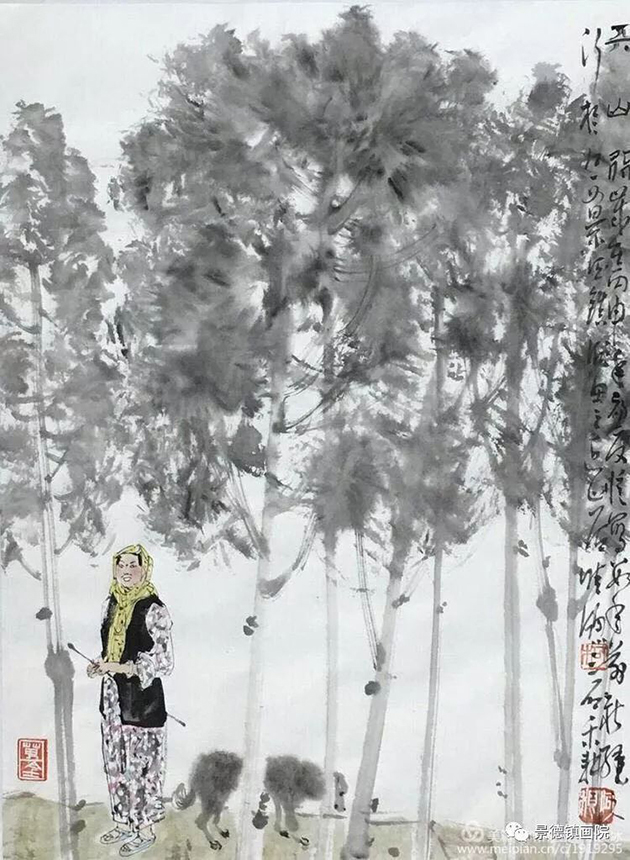

国画、书法系列:

早在上世纪80年代,柯和根著述出版了多部平面构成的著作,成为了装饰界热门的教科书。对隐性的抽象序列驾輕就熟,为日后感性的天马行空预埋了镇海定针。

陶瓷、中国画、油画、版画。柯和根把各种样式放置在澄怀味象这一东方认知方式的大气场中。瓷质的刚性和宣纸的柔性,軟硬兼施丰富了内在容量,但不足煅造艺术,只有从多个视角去触模乾旋坤转的艺术本质,才能实现相非相的华丽转身。 柯和根认准了这一路线图,艰辛的赶路,激情的生活……

柯和根不管在陶瓷创作和中国画创作中,在窑变和水墨破擦中,在不确定中预设了一个张力场,在这种初不如是而忽如是的生发中,蕴含神韵、生机、精气、橘变的性灵,使作品具有真率和奇谲的品挌。

柯和根放纵逸笔,随心沉浮,虚静中勃发意念,以莫测的线性抽象去统攝客体,物性被降为其次,並被放逐在心源里发酵,在陌生的路徑发现别人容易 忽略的美。

柯和根在书法的修炼过程中,把书法放到一个更宽泛的了视野中进行再认识。书法意韵贯穿在整个创作过程。成了通识中的一个的纽带。

文章摘自:王兆平先生的巜平面的颤抖——柯和根艺术现象论析》